| 対応色 |

全塗装色 |

| 液性 |

弱酸性 |

| 成分 |

界面活性剤、洗浄助剤、水切れ向上剤 |

| 内容 |

シャンプー 450ml

ボディ洗浄用スポンジ |

使用上の

注意・備考 |

- ・S37は薄めずに使うストレートタイプです。

- ・使用前にボトルをよく振ってください。

- ・撥水コーティングや撥水ワックスが施工された車に使用した場合、水切れが十分に発揮されないことがあります。

- ・シミ、ムラの原因になるので、炎天下やボディが熱い時は使用しないでください。

- ・劣化した塗装(表面の粉化、ひび割れなどしている)には使用できません。

- ・再塗装車は目立たないところで試して問題ないことを確認してから使用してください。

|

洗車研のコーティング被膜を傷めず汚れを洗浄でき、すすぎ後、「水切れ効果」によってボディ表面に水滴をほとんど残さないので、洗車後の拭き上げ作業を軽減し、洗車の効率化・省力化を実現しました。

疎水性コーティング剤施工車や大型車のメンテナンスにも便利です。

こだわり

コーティング施工車のメンテナンスに求められるもの

「洗車研 コーティング剤 B17」や「B01」は、アクリル系樹脂とケイ素系樹脂の組み合わせにより、ボディに膜厚感のある「濃く」「深い」艶を与え、ボディカラーを鮮やかに見せることができる。しかし、せっかくコーティング施工をしても、屋外にクルマを置いておくだけで、塵や埃、排ガス、酸性雨等、様々な要因によってボディはいとも簡単に汚れてしまいがちだ。

「クルマが汚れるとコーティングの性能が見られなくなるので、コーティング被膜が落ちてしまった、と考えられがちですが、それは早合点です。被膜の表面に汚れが付着しているだけの場合が多いんです。付着した汚れを落とすことだけを考えて洗浄力の強いシャンプーで洗車をすると、コーティング被膜にもダメージを与えてしまいます」

と研究者は語る。

「洗車研を使っている方は、クルマをキレイに保つことへの意識が特に高いようで、洗車研シリーズとしてコーティング施工後のメンテナンス用シャンプーを作って欲しいというご要望を多数いただきました。確かに洗車研ではシャンプーS21しかありませんでしたから、これを使うと毎回コーティングし直さないといけないことになりますからね。私もその必要性は感じていました」

こうして、洗車研 コーティング剤のメンテナンス用シャンプーの開発が始まった。

「コーティング施工車のメンテナンスに使用するシャンプーは、コーティング効果を持続させるために、被膜を傷めずに表面に付着した汚れだけを洗浄できる、マイルドなものでなければなりません」

コーティング剤 B17やB01のコーティング効果を傷めず持続させるために、「シャンプー S37」では水切れ向上剤という新素材が採用された。

「この素材、実は非常に高価なため、S37以外の製品には使っていません。まさしく贅沢な処方なんです。でも、B17やB01との相性を追求して行くためには、妥協はできませんでしたから」

この研究者のこだわりが、カーシャンプーとしては新発想の独特なコンセプトを生み出すことになる。

水切れ効果というコンセプト

商品開発に関する数々の経験の中、時として、思いもよらないようなひらめきが研究開発者に訪れることがある。

もちろん、そのひらめきは、単なる思いつきではなく、それまでの数々の経験によって培われた鋭い感性によってのみ起こりえるものである。

シャンプー S37の開発プロセスで、まさにそのひらめきは訪れた。

「洗車研のコーティング被膜は疎水タイプです。この性能をシャンプーで補修し、持続させるために、新素材を配合したんですが、試験を重ねて行くうちに、すすぎ後ボディに残った水がどんどん流れ落ちるような効果を実感するようになりました。そこで、考えたんです。この効果を高めて、ボディに水を残さず流れ落ちるようにできれば、これまでにないシャンプーができるんじゃないかと」

さらに、研究者はこう続ける。

「シャンプーに求められるものはもちろん洗浄性なんですが、洗車の工程を考えると、ボディに水滴を残さず、拭き上げが不要な状態を作れたら、これはすごいメリットになるんじゃないかって。僕自身、洗車はできるだけ手短に済ませたい方ですからね」

この研究者による発想が、ボディ表面に残った水をまるで引き潮のようにどんどん流れ落とす水切れ効果を生み出す結果へつながった。

しかし、拭き上げ作業の軽減を実現する水切れ効果を、新発想のコンセプトと呼ぶにふさわしいレベルへ高めることは決して容易ではなかった。

「S37の水切れ効果は、親水性と撥水性の中間に位置するような、そんなイメージです。その為、すすぎ後、ボディの上を水がきれいに流れ去って行くようにするには、この両者を絶妙なバランスで組み合わせることが重要です。ボディが水を弾く撥水効果の調整が難しかったですね.。撥水効果が強すぎると水玉になって、そのままボディに残ってしまいますし、親水効果が強すぎてもボディ上に張り付いてしまいますから」

と研究者は振り返る。

研究者の思い描いた水切れ効果の実現は、すすぎ後ボディに水滴をほとんど残さず、拭き上げ作業の軽減と、洗車の省力化、効率化を同時に実現するという新発想シャンプー誕生へとつながったのだ。

さらにS37は、洗車研のような疎水タイプコーティング剤のメンテナンス用としてはもちろん、日頃の洗車においても手が届きにくいルーフやワンボックスタイプ等で、その実力を大いに発揮できるはずである。

洗車研コーティング剤のメンテナンスを目指し、結果、その枠を超えた新発想を携えて誕生したS37。

「洗車研」の称号に相応しい秀逸品だ。

POINT1

コーティング被膜を傷めず汚れだけ洗浄

「B17」や「B01」など、せっかくこだわって施工したコーティングも、日々の運転で汚れるのは当たり前のこと。しかし、それはコーティング被膜が落ちてしまったのではなく、 表面に汚れが付着しているだけのことが多いのです。その汚れのみを洗浄することができるのが、 このメンテナンス用シャンプー「S37」です。

POINT2

高価な"水切れ向上剤"でボディに水滴を残しません

非常に高価なため、「S37」にしか使用していない"水切れ向上剤"。この贅沢な処方は、すすぎ後のボディに水滴を残さず、引き潮のようにどんどん水が流れて消えていく様子は圧巻です。 そのおかげで、洗車時の省力化と効率化を同時に実現しました。

POINT3

しっとりと吸い付くような"潤い"の触感

「B01」では、ボディを触ると、被膜表面の平滑性により"スベスベ"感が生まれました。

「B17」では、更に膜厚感を増したことで、 "しっとり"と吸い付くような"潤い"のある不思議な柔らかさを感じる触感を生み出しました。

商品の使い方

STEP1

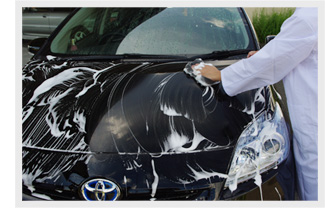

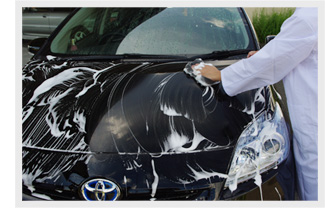

たっぷり水を含ませた専用のスポンジに直接シャンプー液を適量取り、スポンジをしっかり揉んで泡立ててください。

STEP2

スポンジを滑らせるようにして車を洗ってください。

水アカなどがある場合は、少し強くこすって落としてください。

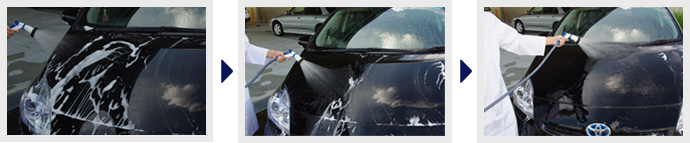

STEP3

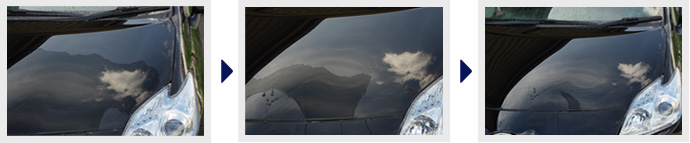

すすぎは車の上部から下部に向かって水をかけ、よくすすいでください。

■作業のコツ

一定方向から充分な量の水を流すことで水滴が残りにくくなる水切れ効果が発揮されます。

STEP4

すすぎ後、ボディ表面を水がスッーと切れていきます。

※車の形状やボディの状態により、効果が異なることがあります。